「似顔絵ってどう描けば似せられるの?」

という人向け、【技術はもちろん必要だろうけど、自分はその人の良いところを見つけて伝えるつもりで似顔絵を描いている気がします。そのために①たくさんの資料を見る②写真だけではなく動画もたくさん見る③どんな人なのかを考えながら見る】という記事。

自分は中学生の頃いわゆる隠キャだったのだけど、こっそり先生の似顔絵を描いていたことでクラスメイトと話すきっかけになり、友人も少しずつ増えた。美術方面に進学したかったけど右往左往して、でも結果的にはデザインの仕事や似顔絵の仕事をすることもできた。

とは言えたいしてうまくもないし今でもただただ似顔絵を描くことが好きというだけで、でも自分なりに「このやり方がよさそうだな」「もっとこうしてみよう」みたいな気持ちが湧き上がってきて、それを書き残している記事です。

その人を好きになると似顔絵も描きたくなる

似顔絵が描ける人は、絵が上手いというよりは「誰かのことをじっくり観察することが好き」「クセや特徴をとらえるのが好き」という感じだと思っている。

絵が上手くても似顔絵を描くことに興味を持たない人もたくさんいるし、自分のように絵が大して上手くなくても似顔絵を描くのが好きな人もたくさんいる。

私の場合は特に、「この人いいなー、好きだな」と感じると似顔絵を描きたくなってしまう。

逆に、好きでも嫌いでもなかったけど似顔絵を描いていたら好きになってしまうこともある。

これはつまり、似顔絵を描けるほどじっくり観察するとその人のことが分かってきて、親近感が湧いてくるということだと思う。

その人に関する資料をたくさん見る

似顔絵を描けるほどじっくり観察するには、少しだけコツというかポイントがあるような気がしている。

「似顔絵を上手く描くコツ」なんて私には分からないのだけど、その人を知るコツ、ひいては似顔絵のための資料を集めるコツみたいなのは少し自分なりに集積されてきたので、それについて書く。

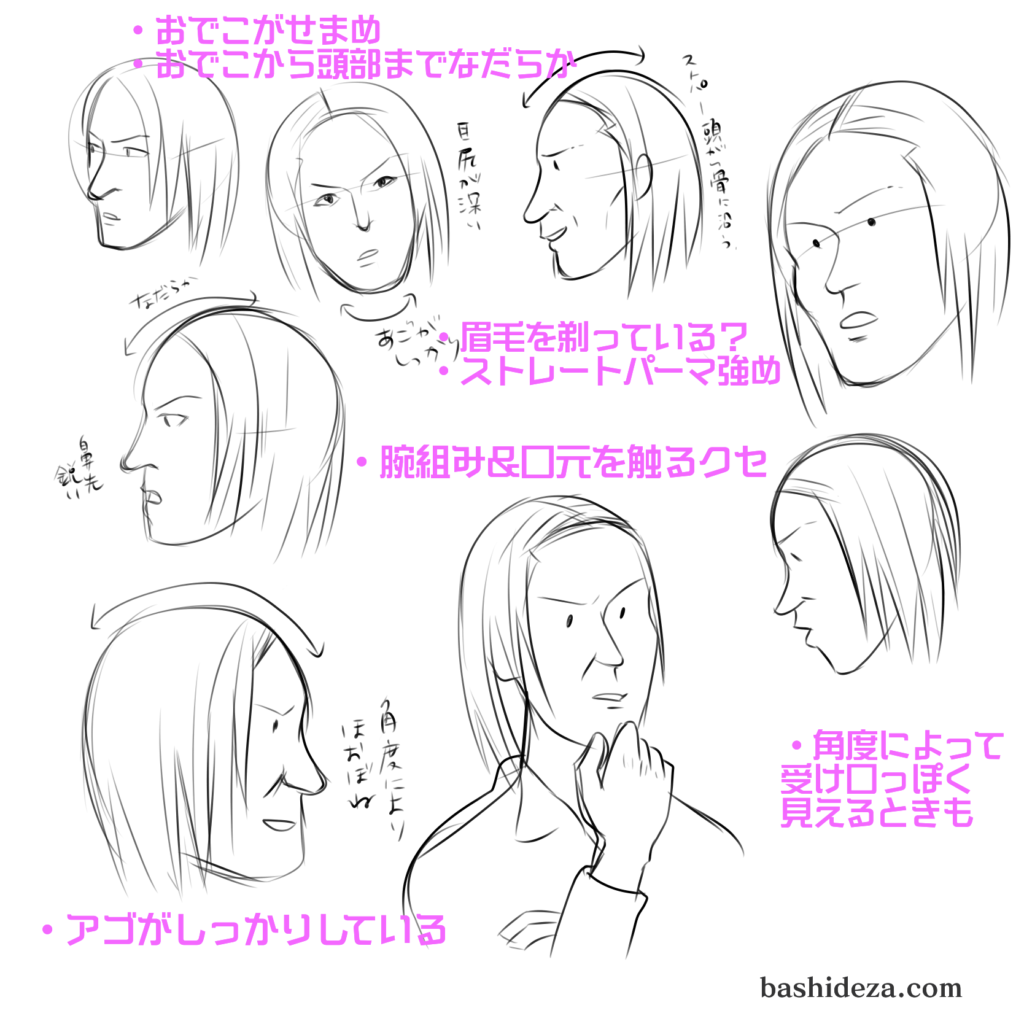

狩野英孝さんを描きながら。

たくさんの資料を見る

まず、なるべくたくさんの資料を見ることだと思う。

一枚の写真からでは得られる情報量が少ない。たとえば正面から撮った証明写真のようなもの一枚きりでは顔のおうとつもほとんど分からないし、どんな表情をする人なのかも分からない。メイクをする人の場合、顔のつくりまで錯覚させられてしまう。

そんなふうに一枚きりの写真を見て描いた似顔絵って、その人を深く知っている家族や友人が見たら「たいして似てないじゃん」と感じることが多い。

また、写真を見てそっくりそのまま絵にすることはできるけどそれは似顔絵ではなく写真の模写であって、「だったら写真でよくない?」ともなりがち。

だから、資料としてはなるべくいろんな写真があるといいと思っている。キメ顔だけでなくスナップ写真とか撮られていることに気づいていないような写真、アゴしか写っていないような写真も骨格の大きなヒントになる。

女優やアイドルを描くのが難しいのは、一般人の手に入るのがキメ顔の資料ばかりだからかもしれない。

狩野さんを描くためにGoogleの画像検索をしてみたところ、たくさん写真は出てくるけどだいたいが宣材写真やネット記事の写真が多く、アングルも似てしまっていた。

動画の資料を見る

たくさんの写真を見るよりももっと手っ取り早いのが、動画の資料を見ることだと思う。

動画といっても、たとえばアナウンサーが正面を見てニュースを読むようなものだと一枚の写真とたいして変わらない。バラエティ番組のように登場人物がいろいろな動きや表情をするもののほうが自分にとっては資料として好ましい。

「実物はすごく可愛いのに、写真だとそうでもない」とか「写真で見るとカッコいいのに実物を見るとそうでもない」みたいな現象ってあるけど、人は動いているときにこそ個性が出るのではないか。

写真を撮られるときってどうしても自分なりのキメ顔をしてしまうので、その人らしさや個性が薄れ、または固定してしまいがち。

その点動画なら表情筋も動き、真のその人らしい表情も出たりして素が見える。

エイベックス公式チャンネルで、狩野さんが肝試しに行く『狩野英孝の行くと死ぬ肝試し』というシリーズが上がっていて、私は心霊系が好きなのでシリーズ全部観ました。

※該当の動画は公開期間が終わってしまったようです。

※この記事を書いていた頃はまだ狩野さんのYouTubeチャンネルがありませんでした。

どんな人なのか考えながら見る

別に「似顔絵を描くためにその人を深く知らねば!」とか考えているわけではなく、長い時間その人の写真や動画に触れていると「あ、さっきのなにげないひとこと、やさしかったな」とか「あ、そんなことで喜んで……無邪気なんだな」「そのポーズがクセなんだな」「口元を隠すのはシャイなのかな」みたいなことが見えてくる。

似顔絵を描くために即効性があるヒントでもないし、知ったところで人生において何か得するわけでもない。

他の人間が生きているさまを、ただ見る。

似顔絵を描くのが好きかどうかって、そのへんを面白がれるかどうかな気がします。

多分私は自分の人生がたいして面白みのあるものではないので、他人の生きているさまを見るのは楽しく感じるのかもしれない。

特徴やクセに気づくと描きとめてみたくなる

特徴やクセに気づくと、誰に見せるとかではなく描きとめてみたくなる。中学の頃の自分もそうだった。

肝試しの動画もシリーズ全部観ていくうちに描きとめたくなってウズウズして描いている。

「あなたのここがチャーミングです!」と伝えたい

長らく似顔絵っぽいものを描いて生きてきて、固まってきた考え方がある。

描かれた人が「へえ、自分ってこんなところがチャーミングなのか」「自分のこういう部分もなかなか良いじゃん」と新たに気付いてもらえるような似顔絵を描けたらうれしいなということ。

たとえば若かりし頃の狩野さんなら、「ホストみたいにきちんと格好をつけているときの自分」が魅力的だと考えていたのではないか。

でもバラエティ番組などで天然で騙されやすい部分や必死になっているときの面白さがお茶の間に知られて、視聴者としてはそっちの「どうにも真面目でそれゆえにズレているけど憎めない」な狩野さんにこそ魅力を感じていると思う。

狩野さんにとっては「そんな狩野英孝は自己イメージと違うんだけどな……」と葛藤もあったかもしれない。

「いやいや、こういうあなたも素敵ですよ! ほら!」と、似顔絵を描くことで伝えたいという気持ちがある。