「絵の上手い下手の基準って何だろう?」

「どういう絵が上手い絵なの?」

と疑問に感じている人向け、【絵の価値は、上手いかどうかよりも言いたいことが伝わってるかどうか、なのではないか】という記事。

「どれくらい描ければ上手いってことになるの?」と【絵の上手さの基準】を求める人がいる。

「中学生の私が描いた絵です。中学生でこれくらい描ければ上手いですか? それとも中学生にしては下手ですか?」みたいなの。

そういう基準を求めすぎちゃう人は危険かも、という記事を前に書いた。

当たり前だけど絵って"何歳でどれくらい描ければ合格"みたいな基準はない。

その絵の価値は"言いたいことが伝わってるかどうか"。これに尽きると思う。

上手い絵=言いたいことが伝わる絵

学生時代、発達心理学というジャンルの勉強をしていた。

発達心理学というのは、人が生まれてからどうやって脳が発達し、どうやって心が育っていくか、という学問だ。

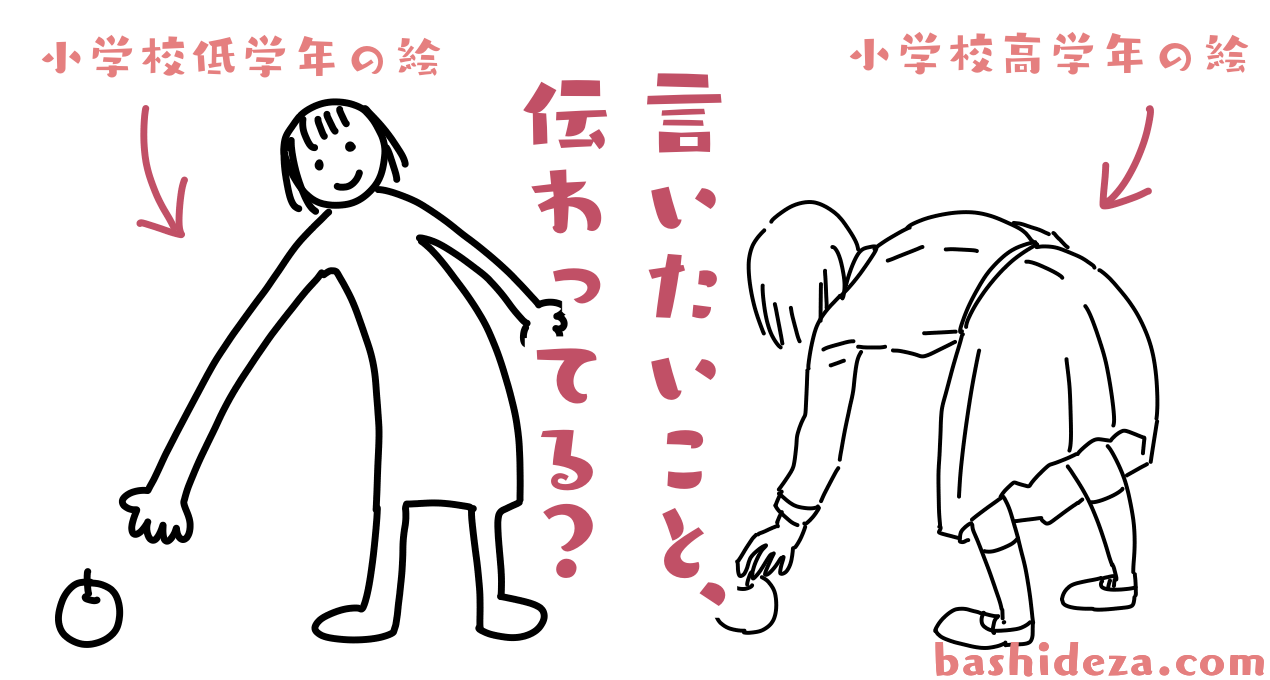

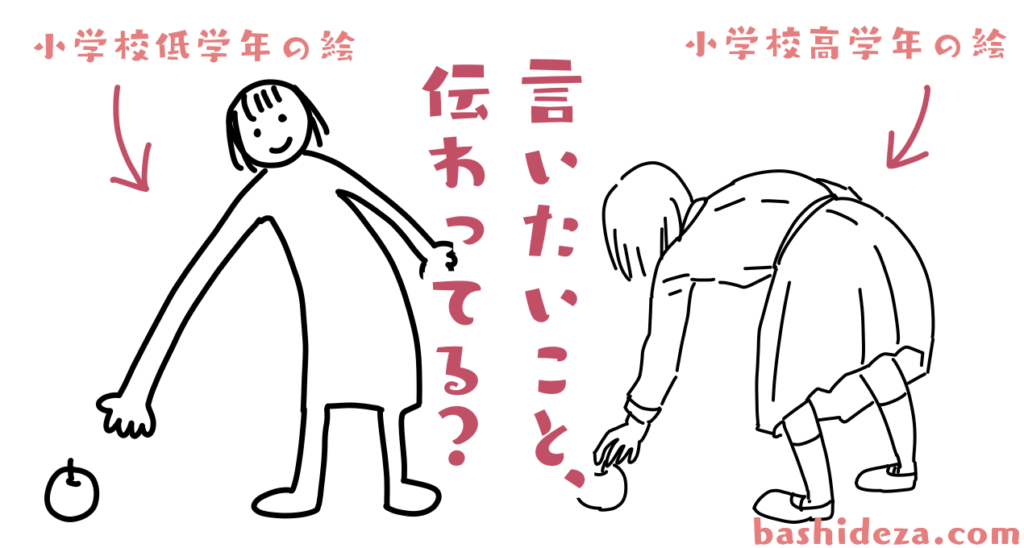

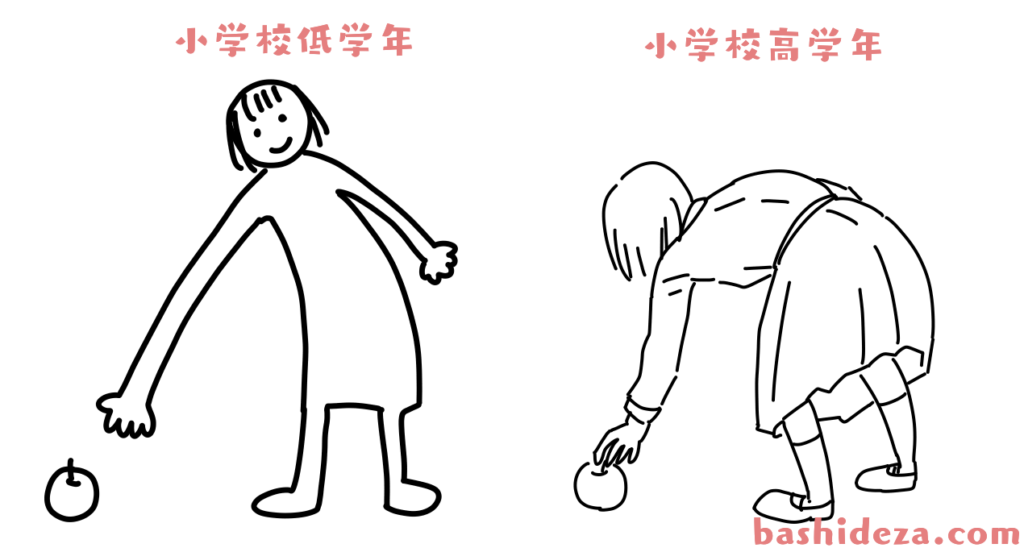

その教科書に、こんなイラストが載っていた。(もう処分しちゃったので記憶を頼りに自分で描いた)

左は小学校低学年、右は小学校高学年が描いた、「りんごを拾おうとする人の絵」だ。

どう見ても、左の方が幼稚な絵だし、上手いか下手かでいうと下手。

右の方が上手い、と多くの人は思うだろう。

しかしテーマは「りんごを拾おうとする人の絵」だ。

高学年の子が描いた絵はたしかに整って見えるけど、この絵ではりんごを拾おうとしているのか、置こうとしているのかが分からない。

その点、低学年の子が描いた絵は、りんごに手を伸ばして(というか実際に伸びて)、りんごを欲していることがはっきりと感じられる。

こう説明されれば、「うーん、じゃあ、どちらがより表現力があるかというと左だしなあ……。人体が上手いのは右だけど、表現力が上手いのは左で……」と上手い下手をつけるのに迷ってしまうんじゃないだろうか。

この例でもわかるように、テーマを深く掘り下げて見ようとすると、絵の上手い下手って簡単なことではない。

プロは【伝えるため】に上手い下手を越えていく

上の例のように、ある程度の技術が伴うようになってくるとその技術にかまけてしまって(伝えられる情報が複雑になってしまって)、言いたいことが伝わりにくくなってしまうことがある。それが人間の発達におけるジレンマなんだそうだ。(当時の教科書によると。)

確かに、小学校低学年の頃はりんごを拾うために堂々と人体構造を無視して腕をにょいーんと伸ばして表現していたのに、高学年になると「腕は伸びないよ、りんごを拾うにはこうしゃがんでこうでしょ」という常識の枠ができてしまっている。

「なんとなく体裁のいい絵は描けるけど、常識にとらわれて可もなく不可もない、誰にでも描けるような感じ」のあたりで伸び悩んで、自分ってあの人より上手いのかな下手なのかな、いいねが私は13個であの人は18個で、みたいなことで悶々としたりして。

しかしプロで絵を描いている人たちは、そこを超えていくために苦心して取り組んでいる。(それとも、そこを超えていこうとした人たちがプロになるのか。どっちもかな。)

プロ、もしくはプロ並みの人は、上手い下手を超えたところを目指しているからだと思う。

何を伝えたいか意識して絵を描くと楽しくなる

もし自分の絵の出来が気になってしまうという場合は、自分は「上手いか下手か」ではなく「伝えたいことが伝わったかどうか」で判断してみるようにしている。

りんごを置くんじゃなく、拾おうとしていることが伝わっているかどうか。

人に聞くにも「私の絵って上手い? 下手? はっきり言ってよ!」とかじゃなく「こういうことを表現したかったんだけど、どう? 伝えられてる?」と聞いてみると、相手も答えやすいよね……。

SNSで感想を求めるにしても、

「私の絵どうですか? 感想ください」

ではなく、

「こんなふうに意識して描いてみた、伝わったかな?」

と聞いてみるとリアクションもされやすいんじゃないかと思う。

そう聞いてもらえれば「うんうん伝わったよ。あ、それにプラスして私はこういう印象を受けた!」みたいに感想も言いやすい。

アドバイスをもらうにも「上手いか下手かでいうと下手。直せば?」と言われたら心も折れるしどこを直したらいいか分からない。

だったら「こういう点が私には伝わりにくかった」と言われた方が心も折れない。

「上手いか下手か」にとらわれて身動きが取れなくなっている場合、そんな視点もあるよということです。