「鼻を似せて描くのが難しい。鼻はデフォルメのしかたも難しいし、似顔絵として自分の絵柄に落とし込めない……」

と悩んでいる人向け【自分のやっている鼻の特徴のとらえ方を、西島秀俊さんを描きながら自分用の覚書にしてみた。①鼻すじ②小鼻③鼻の穴のデフォルメのしかたについて。】の記事。

人間の顔は知れば知るほど複雑で、特に鼻は描くのを苦手にしている人も多いパーツだと思う。

絵はそこそこ描けるという人でも「描ける鼻のパターンが少ないために、似顔絵を似せて描こうとするとうまくいかない」ということもある。

自分はいっとき似顔絵を描く仕事をしていたことがあり、鼻の表現には苦労したのだけど、そこで揉まれるうちに試行錯誤を繰り返して少しずつ描けるようになっていった感じ。

それについて自分用覚書を兼ねて書き残しておきます。

似顔絵での鼻の表現

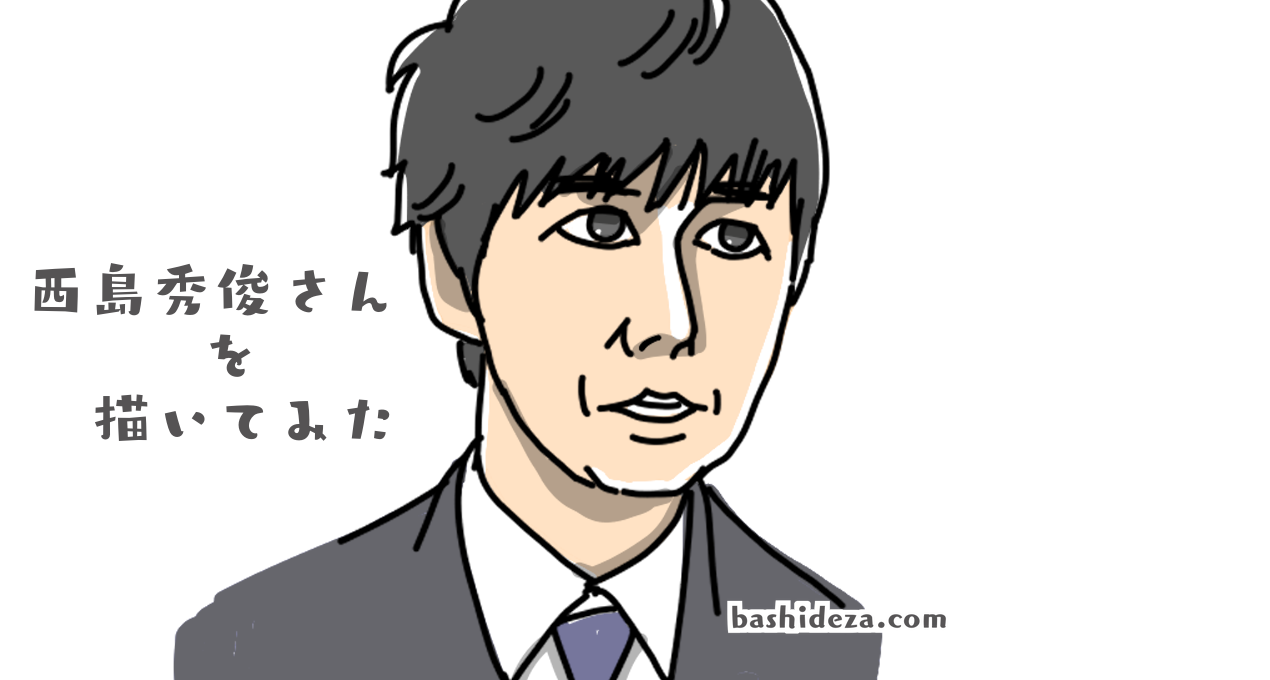

例として西島秀俊さんを描いてみる。

ドラマ『きのう何食べた?』を毎週楽しみに観ていてふと「西島秀俊さんは鼻に特徴があって描くのが難しそうだな…‥どうとらえてどう描けば似せられるだろう……?」と職業病的に気を取られてしまっい、ドラマ本編に心置きなく集中したいのでいったん描いてみることにした。

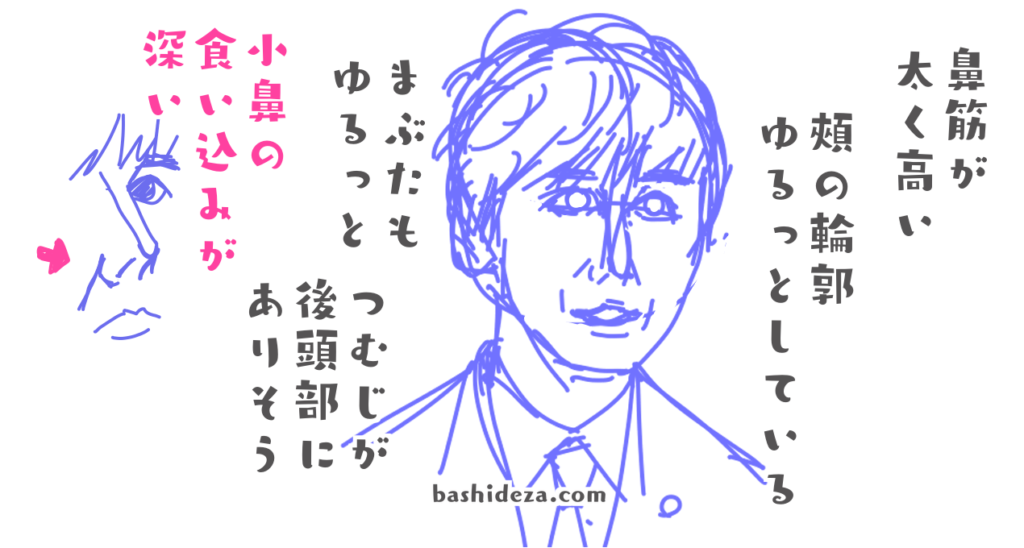

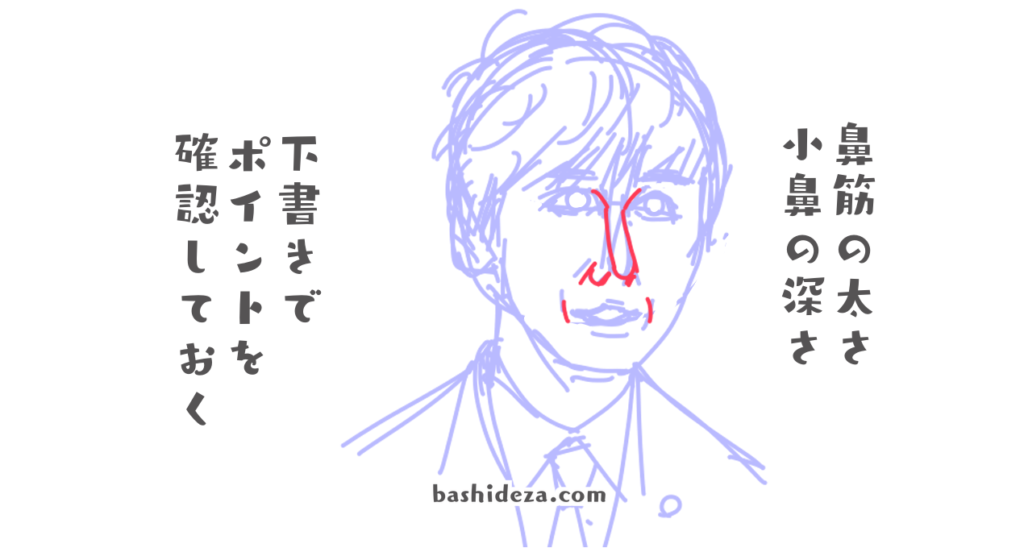

特徴としては、鼻筋の太さ、高さ、そして小鼻の食い込みの深さ。これをデフォルメして似顔絵に落とし込む、というのをやってみる。普段は意識せずに描いていることを、なるべく言語化して覚書にしておく。

見る場所①鼻すじの太さ②鼻すじの高さ③小鼻の大きさ

ドラマを見ながらスケッチをしてみる。自分は静止画よりも動画のほうが資料としてありがたい。動いているもののほうがいろいろな角度から見られるため、情報量が多い。

真正面から見ただけでは分かりにくいけど、横顔や斜め横顔をみると「小鼻の深さ」が分かる。小鼻が横に広がるのではなく奥へ広がっていて、鼻の穴が細長い。

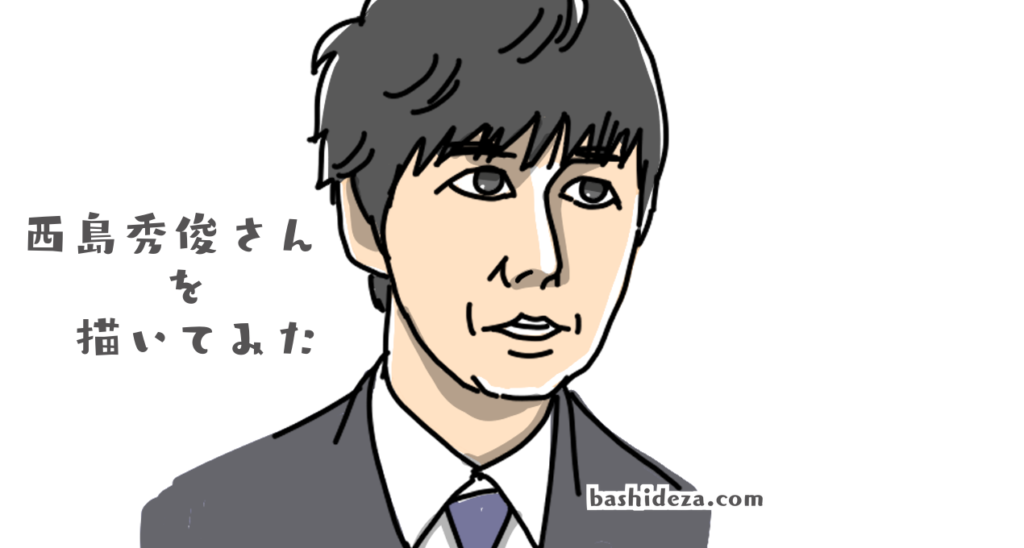

顔全体を見て鼻のバランスをとる

鼻の特徴だけでなく、顔全体を見たときに鼻がどういう大きさでどういう印象なのかもバランスをとっておく。

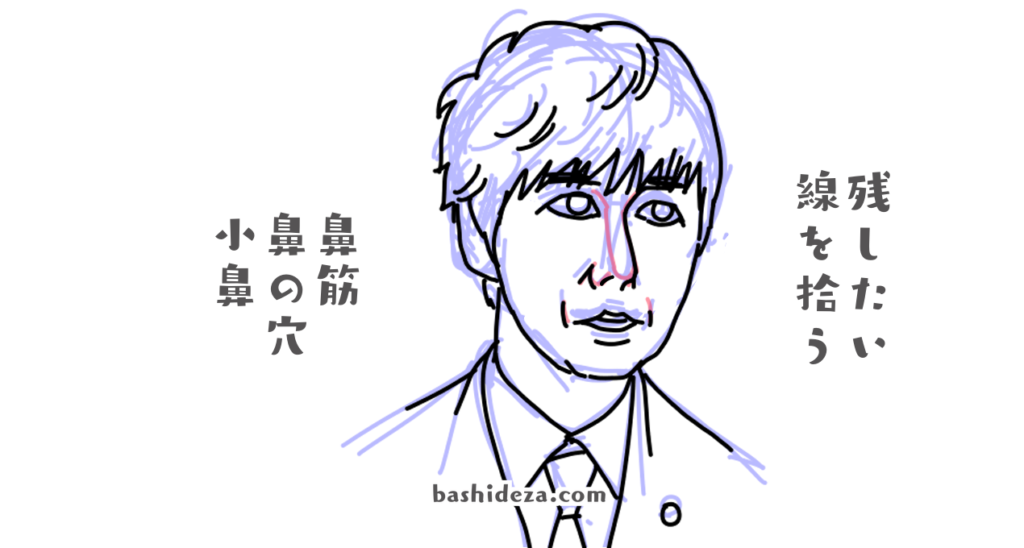

線を拾う→鼻筋、小鼻、鼻の穴を意識

「シャッシャッと多線で描いていると何となくそれっぽく見えるけど、いざペン入れをしようと思うとどの線を拾えばいいのか難しくて変になっちゃう」というのもありがち。

自分は①鼻筋②小鼻③鼻の穴を特に意識し、単純化して線を拾うようにしてみている。

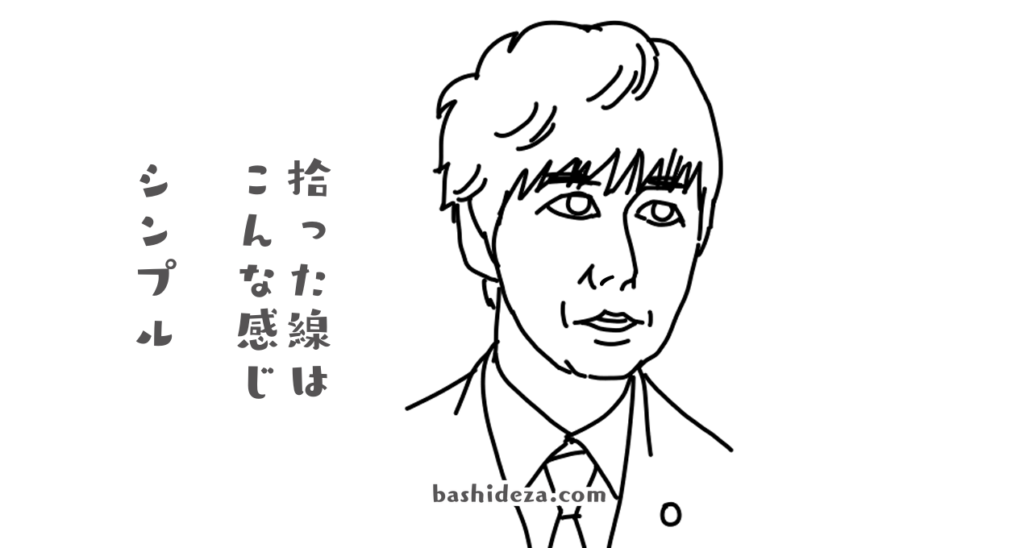

線画のバランスを見て調整

ここで拾う線が少ないほどシンプルでデフォルメされた絵になる。

線をどこまで拾うか、自分の中でピンとくるまで描いたり消したりしてみている。

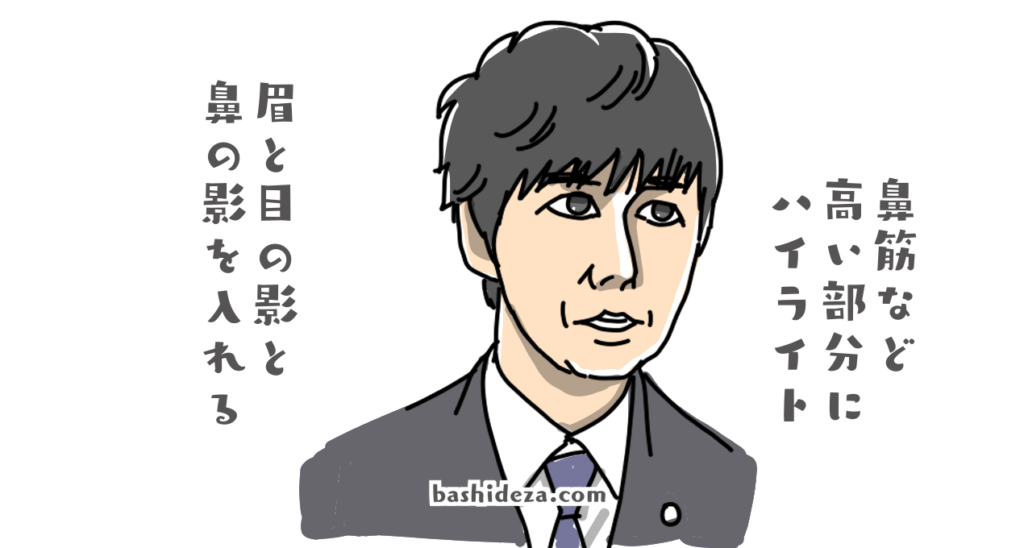

色を塗るときに高低差を強調

色を塗ったり影をつけることで、さらに鼻の高さや形状をはっきりさせることができる。

鼻すじにハイライトを入れ、鼻の下や鼻すじの影を入れる。

鼻すじに太めにハイライトを入れることで、しっかりした雄々しい鼻すじを表現することができる。

(逆に女性のメイクでは鼻すじのハイライトを太く入れると鼻が大きく勇ましく見えてしまうので、「ハイライトはなるべく細く」と聞きますよね。)

特別な場合を除いて「光源」はそれほど厳密に意識していない。自然界では光が一つの方向からだけ当たることもないし、似顔絵としてはパーツの特徴を際立たせるような影をつけることを優先したいと感じているため。

「鼻の穴を描くとなんか変になる〜!」という場合、グリグリ黒く丸く描くのではなくまずは「線」で表現してみると無難に仕上がるかもしれない。

北島三郎さんのモノマネで鼻の穴を大きく丸く描いて強調する芸人さんを思い出してもらうと分かると思うのだけど、鼻の穴を強調することでどうしてもユニークな印象になってしまう。

資料にするなら静止画ではなく動画がいいと感じています

鼻は「いかに省略するか」というのが重要になるけど、たくさんの人を観察してみて、たくさんの鼻を描いてみて、線の拾いかたを試行錯誤してみるしかない気がする。

たくさんの人を見れば見るほど「この鼻の形は珍しいな」「この鼻はあの人の鼻に似ているな」みたいなサンプルが集まり、パターンがつかめてきて、省略もしやすくなってきたように感じている。

一つ言えるのは、写真一枚だけ見て描くのではなく複数枚の写真か、できれば動いているその人を見て描くのがいちばん良さそうということ。顔は複雑な凹凸でできているので静止画ではとらえきれず、その人らしい表情の動きも静止画では分からないので。