自分の絵がなんかヘンな気がする、違和感がある。だけどどこがおかしいのか分からない……

と悩んでいる人向け、【解決策は①絵描き友だちや添削サービスで人に聞いて修正する②少し時間を置いて脳をリセットしてから再度見て修正する③美術解剖学の知識で修正する】という記事。

自分は小器用な絵描きではないので、小学生くらいの頃から「私の絵、なんかおかしい、でもどこがおかしいか分からない」というのをひたすら繰り返してきた気がする。

以前は常に自分の絵に違和感を抱えていて、結局どこがおかしいか分からずじまいだったけど、今はケース別の対処法がちょっと分かってきたのでそれを書きます。

こんな感じの話です。

- まったく見当もつかない…絵描き仲間や添削サービスなど、人に聞く

- 今は脳が見慣れてしまって分からない…時間を置いて脳をリセットする

- そこそこスキルがある場合…美術解剖学の知識で修正する

まったく見当もつかない場合は人に聞く

まず、まだ絵の描き始めなどだと、違和感はあるのにどこを直せばいいのかまったく見当がつかない、みたいなことってあると思う。

自分以外の他人に見てもらうだけではっきりすることもある

自分は高校の美術科進学を考えていたので、中学でデッサン練習を始めた。デッサンの習い初めというのは見て描いてるのになんかヘン、直したいのにどこがおかしいか分からない、の連続。でも違和感にフタをしてもやもやしながら描き続けていたある日のこと、同じ美術部の友人が私の絵を見て「なにこれー、ヘンな顔! 鼻が長すぎるよ! 気持ち悪ーい!」と大きな声で指摘したことがあった。

私はそのとき、傷つくより先に「そうか!!! それだ!!! スッキリ〜!!!」と歓喜に打ち震えた記憶がある。

その子は美術科進学するでもなく絵を描くわけでもない幽霊部員で、絵のスキルはほぼない。でも岡目八目という言葉があるように、第三者であるというだけで、私よりも私の絵を正確に見ることができていたのだ。

このとき自分が得た教訓は二つ。

- 自分の絵の違和感は人に聞けば一発で分かる

- なるべく自分でも絵を描く人に聞いた方が、ちょっとだけ言い方を考えてくれるかも……

どんな相手に聞けばいいのか

自分でも意外なのだけど、はっきり言われても傷つかなかった。「素人のくせに!」とかも思わなかったし、あけすけに言ってもらったことでむしろ冷静に受け止められた。なんならスッキリさせてくれてありがとうの気持ちが巻き起こったし、普通に友人関係も続いた。

でもこれはあの頃の私が鈍かっただけかもしれないので、不安な人は聞く相手を選んだほうがいいかもしれない。

誰にどう言われても傷つく人は傷つくだろうし、遺恨が残りそうなら身近な知り合いではなく添削サービスなどでもいい。とにかく自分以外の目で見てもらう。

ただ、絵の違和感を何とかしたいなら、アドバイスを乞うた上で欠点を指摘されたからって傷ついてる場合ではないのかなという気もする。感性は鋭くてもいいけど心はなるべくゆるく保つ、というのができたらいいよね……。

自分はと言えば、あのとき指摘されたことをきっかけにアタリの取り方や顔のバランスを勉強した。あんなふうに言われなければもう少し気づくのが遅かっただろうし、いい気になって鼻の長い絵を量産してもっと恥をかいていただろうなと思う。

脳が見慣れて分からない場合は時間を置く

自分の絵って長時間じっくりと向き合ってしまうので、脳が見慣れてしまって違和感があっても気付きにくい。私なんかが言うまでもなく、これは絵を描いている人なら経験済みだと思う。

時間を置いて、脳をリセットしてみた

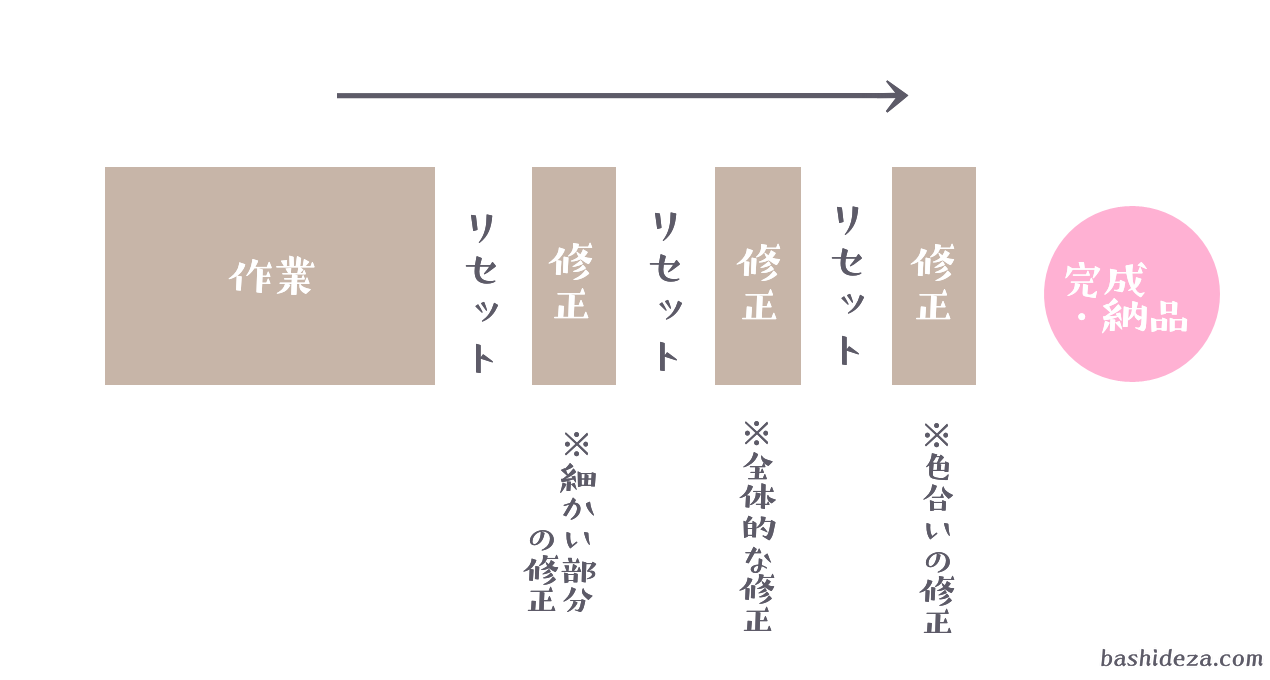

特に仕事のデータの場合はまわりの人に見せるわけにいかないので、「ねえなんかちょっとおかしい気がしない?」とかって人に聞けない。自分で何とかするしかないということで、脳をリセットする方法や加減を探ってみた。

脳をリセットするというのは、昨日の絵を描いた自分とは(なるべく)他人になるということ。自分だけど他人の目で見直し・修正を行うことができる。

自分の場合、1日半くらい置く、別の仕事を挟むなどするとかなりリセットできると感じた。

なので仕事のデータを納品するのには、納品日より前倒しで仕上げていったん(1日以上2日以下)寝かせて、そのあとで見直して違和感がないかチェックするようにしていた。

もっと細かく言うと、一度の修正にかけるのはなるべく短い時間にして、あんまりじっくり見ない。じっくり見すぎているとまた脳が見慣れてくるので。ちょっとした修正を何度かやるという感じ。

上下左右の反転も、ある程度は脳をリセットしてくれる

絵描きがよくやる「左右反転して違和感や歪みをチェック」するというのも、脳をリセットする効果があるからいいんだと思う。

自分は左右だけでなく上下反転させて見るというのもやっている。上下逆にすると、思いもよらなかった違和感が見えることがある。

必要のないときはデータを見ないようにしてみた

また、必要のないときはデータを目に入れないようにした。ずっとモニターに出しっぱなしにしておかない。意外とこれ、やりがち。作業してないときでもチラチラ目に入っちゃうと「見慣れている状態」が持続してしまう。

長く置きすぎてもドツボにハマったのでほどほどにしてみた

かと言って長くリセット時間を置きすぎて、次々アラが見えてドツボにハマったこともある。ほどほどに「今回はこの範囲だけで最良を目指そう」くらいに制限するのも大事かもしれない。納期もあるし。趣味の絵の場合でも、終わりが分からなくなって完成させられなくなってしまうし。

総とっかえして完璧を目指そうとしないで、ある程度あきらめて次への課題として残す。

趣味の絵の場合は責任ないんだし違和感あっても「なんか違和感ある気がするけど今回は分からないので次のときには何とかしましょ」でいいんじゃないかと最近は思っている。

- 1日半くらい時間を置く

- 別の仕事を挟む

- 上下左右反転して見る

- 見直しは短時間で済ませる

- 必要のないときはデータを目に入れない

- 長く置きすぎるとアラが見えすぎるのでほどほどに

美術解剖学の知識で修正する

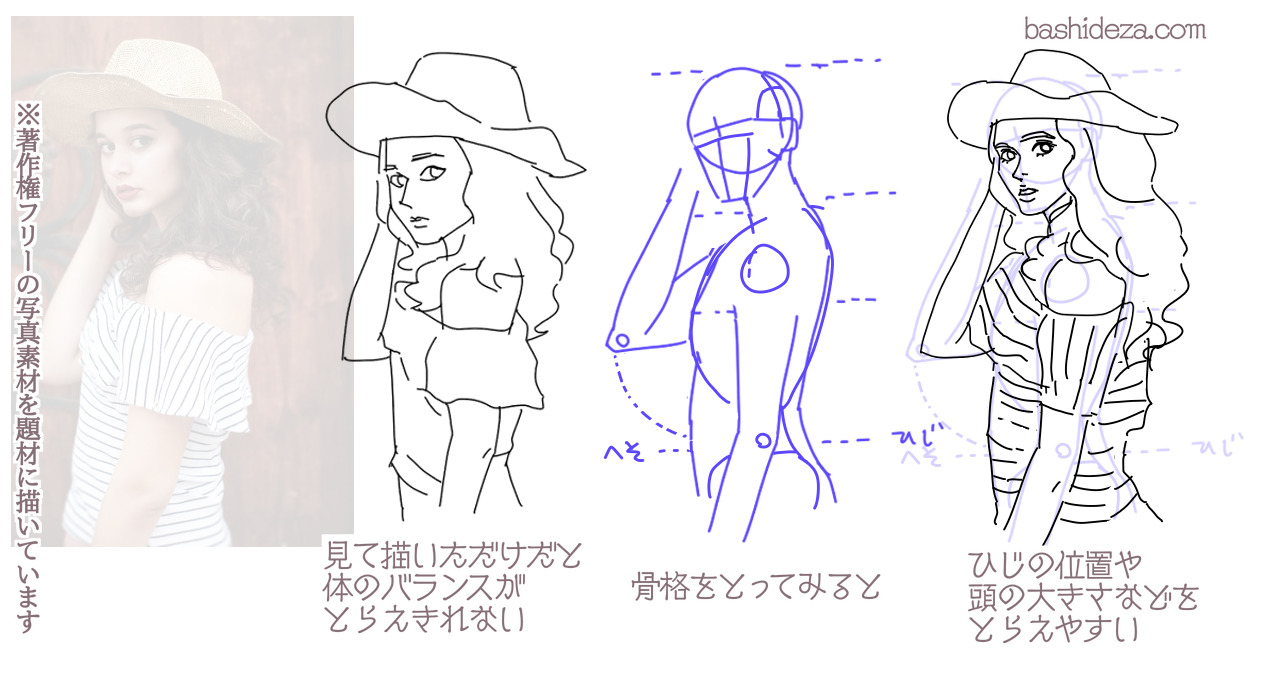

絵を長く描いてきて美術解剖学の知識がある程度身についたことで、理屈でバランスを修正できることも増える。

例えば、対象を見ただけではひじの位置が分かりにくかったり、隠れていて見えなかったり、見てもつい誤認してしまったりということが起こる。

けど「ひじの位置はへそ……」という知識がうわごとレベルでもあれば、うっかりと誤認しにくくなる。

もし誤認して描いてしまったとしても、骨格をとってみることで「あ、へそとひじの位置が違うんだ」とすぐ違和感に気づいて修正できる。

人体のポイントをいくつか知っておくことで、どこがどうおかしいのかがはっきり理屈で見えるようになる。

そういうことがあるから「できれば美術解剖学をやるといいですよ」ということが言われるのだと思う。

美術解剖学の学び方

初心者だと美術解剖学の書籍なんか読んでも嫌になってしまうし、初心者のうちから書籍と首っ引きで正しい人体にこだわっても技術が追いつかず、描いていても楽しくない。

ある程度絵を描き続けていって「なんかここどうしても上手く描けないんだけど、筋肉ってどうなってんの?」と疑問を抱いたときに調べるくらいがちょうどいい気がする。

そんなときに自分がお世話になったのは有名なこれ、ルーミスの『やさしい人物画』。

最近いいなと感じたのが『人物を描く基本』。

アタリをきちんと取って違和感を予防する

あとは、できれば、違和感が発生してから探して直すのではなく、違和感を「なるべく」予防するということができるとそれがいちばんいい……。

自分の場合は、描き慣れた構図やポーズでもなるべくアタリをていねいに取るようにしている。この世にはなんのアタリも下書きもなしでどんなポーズでも思いのままに描ける人もいるのかもしれないけど、少なくとも自分には無理なので。

アタリと言っても顔に十字を入れるアレではなくて、頭蓋骨の形を意識するための補助線として描く。体のアタリも、ただの棒人間ではなくて骨格を意識するための補助線として描く。それにはやはり美術解剖学を避けては通れないのかもしれない。

常に謙虚でいるしかないのかな

自分の絵に自信を持つことは大切だけど、自分の絵を正確に見ることってなかなか難しい。

なんとなく違和感があるけど自分では分からなくて誰かにアドバイスをもらいたくても、おかしなプライドがあると聞くに聞けなくなってしまう。また、せっかくアドバイスをもらっても聞き入れないのではムダになってしまう。(自分はムダにし続けてきた。)

「アタリなんか取らなくても自分はなんでも描けるし」「美術解剖学? 私の才能とセンスでカバーできるからヘーキヘーキ」とか思ってしまうと足元をすくわれてしまう。(自分はすくわれ続けてきた。)

常に私たちはこの、ぜんっぜん信用ならない「脳」というやつとともに絵を描いている。

こいつはロクにちゃんと見もしないで「大丈夫大丈夫、上手い上手い。天才では〜?」とか雑に褒めて人を乗せるだけ乗せて知らんぷりするズルいやつなんだ、ということを念頭に置き、いろいろ差し引いて慎重に考えなければならない。

絵を描くのに大事なのは、どんだけこいつ(脳)のことを分かっておくか、なのかもしれない。

簡単に言うならば、常に謙虚にやっていくしかないのかな、と思う。