「メイキングとか見てるとよく"アタリをつけましょう"って書いてあるけど、なんか邪魔だし面倒だし汚らしいし、アタリって必要なの?」

という人向け、【アタリは何のためにつけるのか?】について考えてみた記事。

個人的な結論としては、本人が「アタリなんかつけなくても納得できる絵が描けているし問題ない!」と感じるならば無理につけなくてもよい。

「なんかバランス変だな」とか「描くたび顔つきが違っちゃうな」とか「この角度の顔を描くの苦手なんだよな、なんか変になっちゃうけどどう直せばいいか分からない」というときは、アタリをつけることでどこがどうおかしいのか分かりやすく、修正の目処が立ちやすいかもしれない。

つまり、なぜアタリをつけるかというと、

- 絵の仕上がりのムラを少なくするため

- 「ん? なんか変だな」に気づきやすくするため

- どこがどうずれているのかをすぐ把握して修正しやすくするため

必要なアタリとそうでもないアタリ

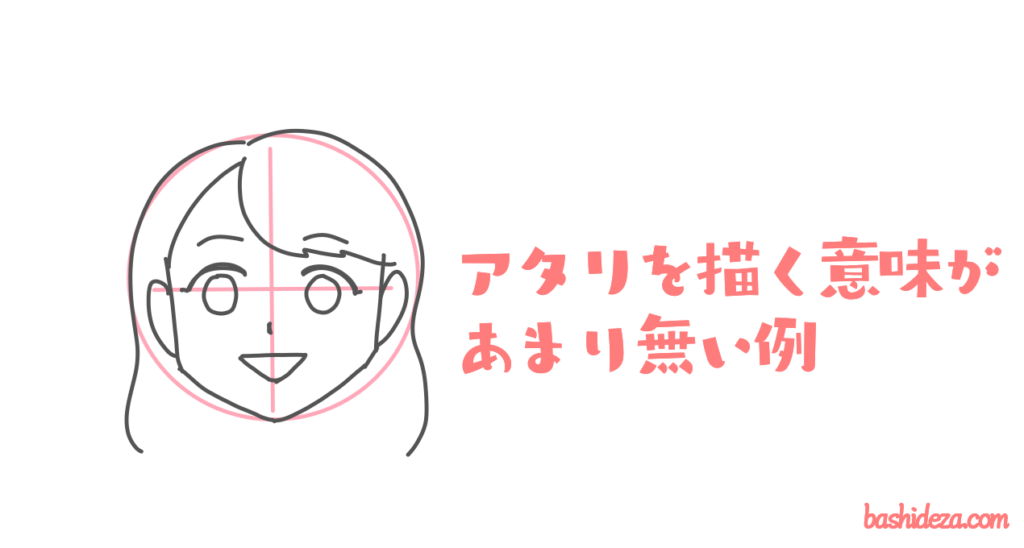

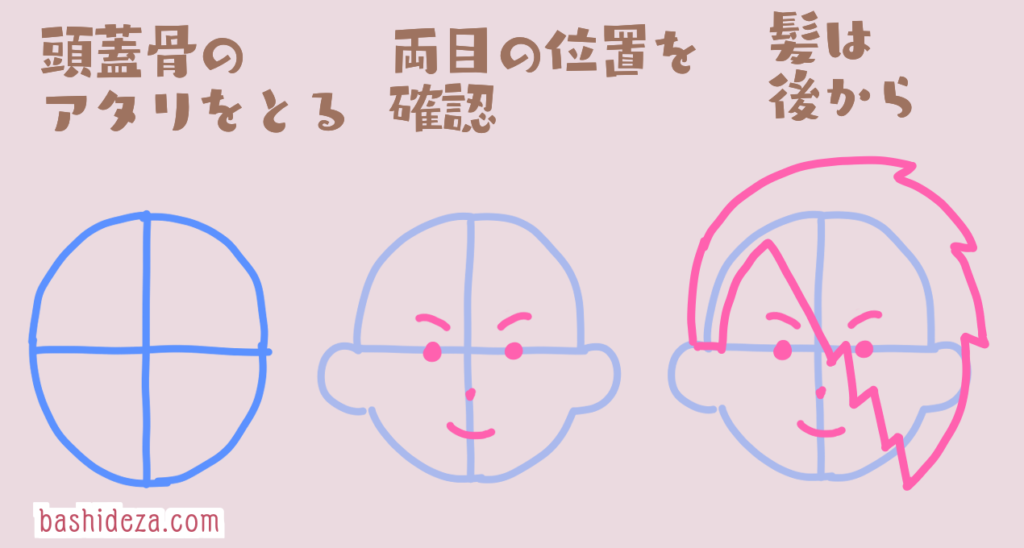

「こんなアタリなら別につけなくていいかも」という例

「アタリなんていらないんじゃない?」と思う人って、「アタリって要するに目の位置と鼻の位置でしょ?」と捉えていることが多いのでは。

確かに、こんなアタリなら別にあってもなくてもそこまで意味はなさそう。

ただ、「初心者だから、目で見て左右をそろえるのが難しい」とか、「つい雑に描いちゃうから、鼻がズレちゃってそれに気づかない」みたいなときにはちゃんと役に立つ。自分も、真正面顔を描く場合も目と耳の位置を見るのに補助線を引いたりもする。

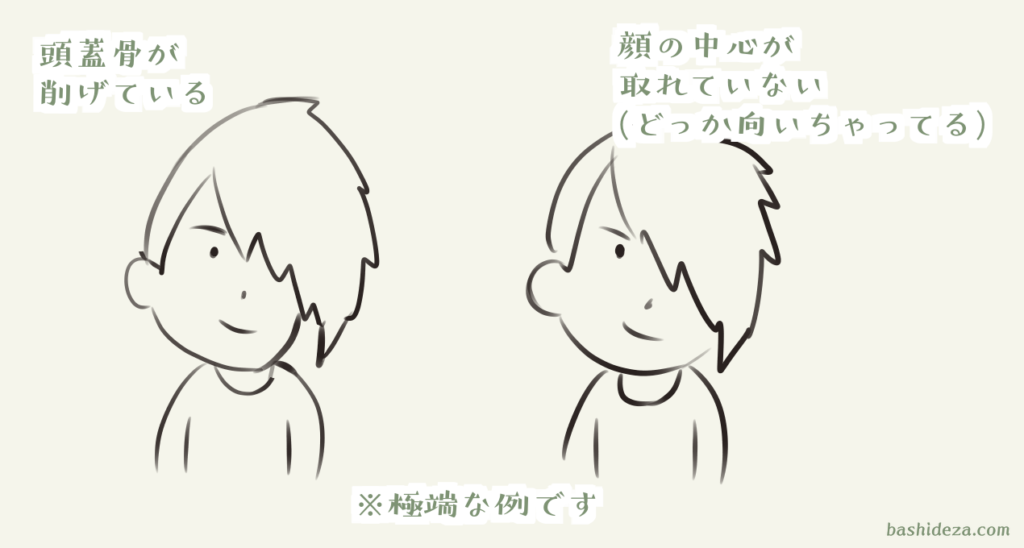

「こんなときはアタリがあると助かる」という例

真正面の顔はまだいいとして、斜め下向きの横顔とかアオリ構図など「角度のある顔」を描くときは補助線がないと難しいことがある。あとは、苦手な向きや角度を描くとき。右向きの顔が苦手な場合、アタリがあるとすんなり描けることも多い。

あと、片目が髪で隠れているキャラを描く場合。

知らず知らずのうちにズレが起こって「その隠れてるほうの頭蓋骨どうなってんの!?」みたいになってしまうことがある。そうならないように片目キャラを描くときはアタリをつけるようにしている。

では正しいアタリ・有用なアタリとはどんなものなのか

ルーミスの『やさしい人物画』が参考になりました

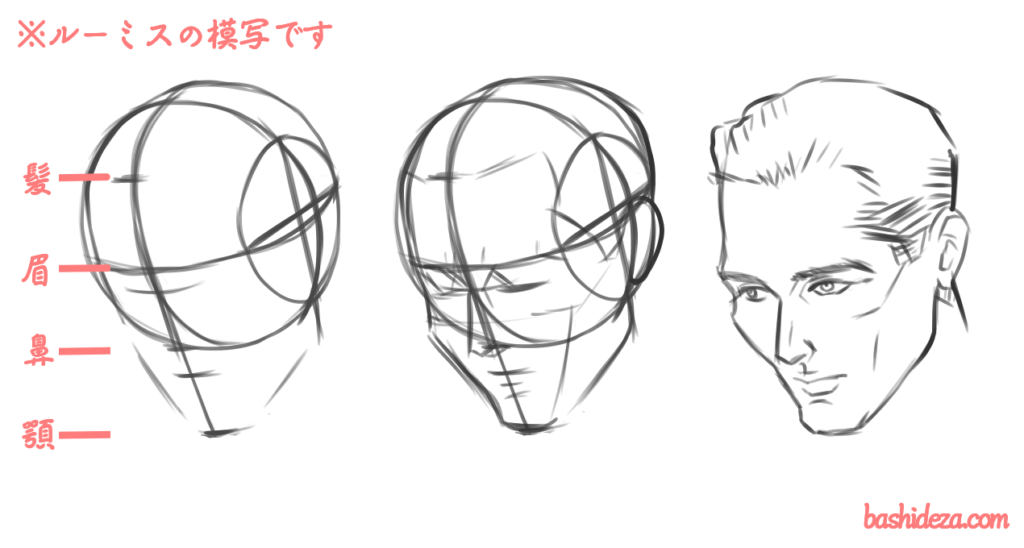

自分が「アタリってこういうことか!」と初めて腑に落ちたのが、ルーミスの『やさしい人物画』だった。

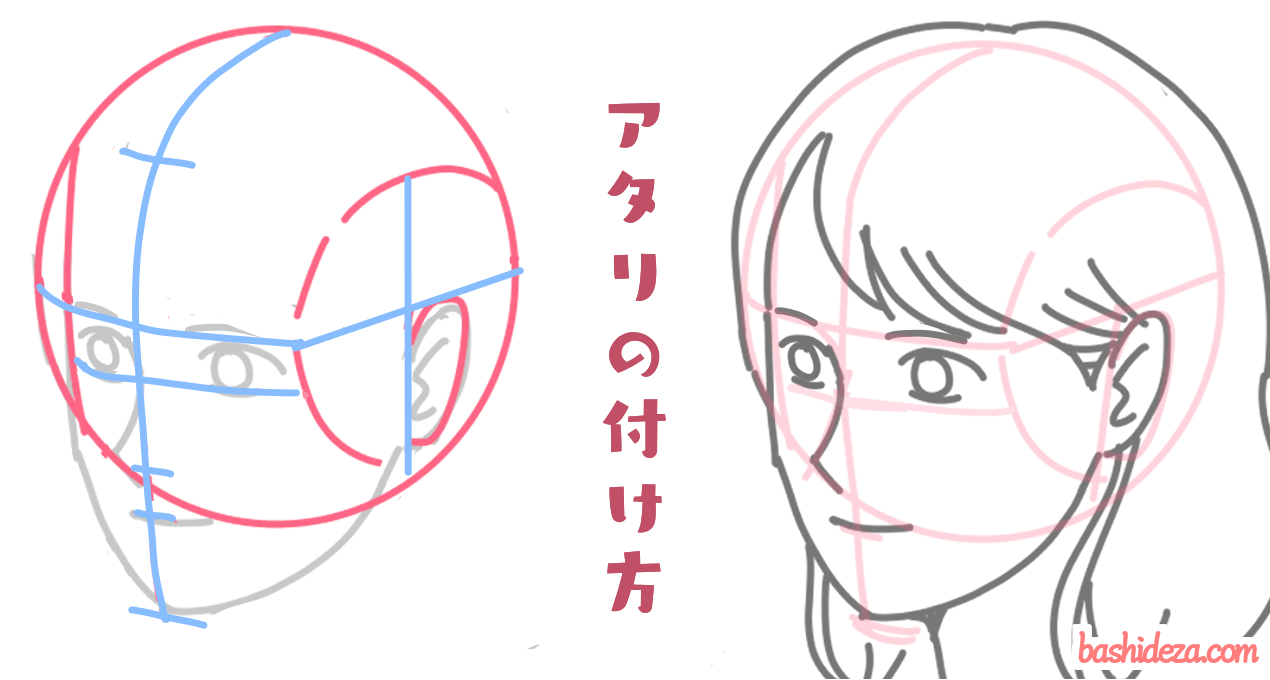

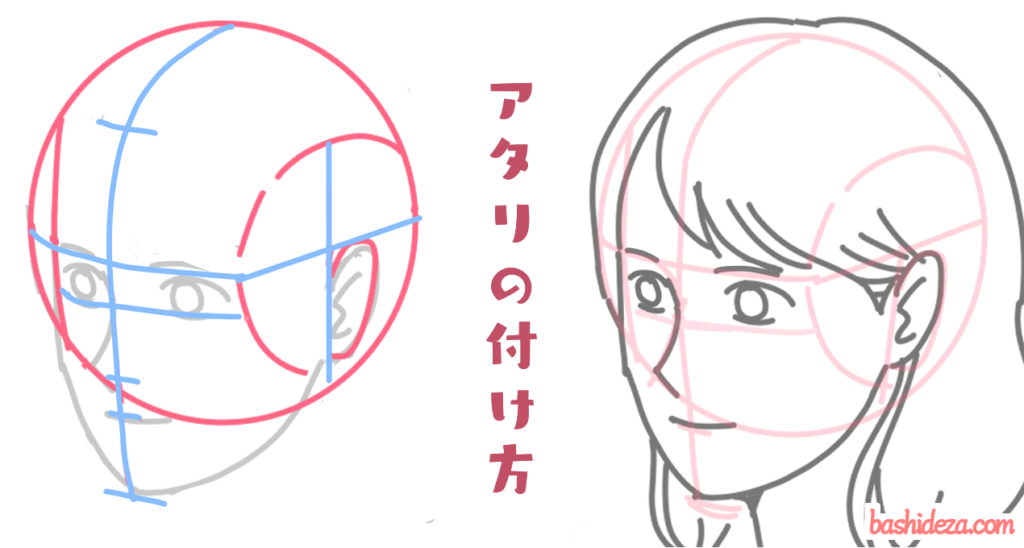

これは自分が『やさしい人物画』の模写をしたものだけど、アタリ線は頭蓋骨の構造を簡略化し、正しい位置をマークするためにつけている。

上で描いたような【円】のアタリではなくて、【球】のアタリ。

ふだんよく見かけるアタリは目の位置だと思うけど、ルーミスのアタリは眉の位置、頭蓋骨のいちばん太い部分につけている。

また、耳は"眉の線"と"横から見た正中線"の交差点についていることもわかる。

※ルーミスは著作権がすでに切れているとのことで、無料でpdfが公開されている。ただし英語の原書版『Figure Drawing for All It’s Worth』。(これについてはネットで意見が割れていたのですが、改めて調べてみたところ、自分も「著作権はまだ切れていない」と判断しました。)

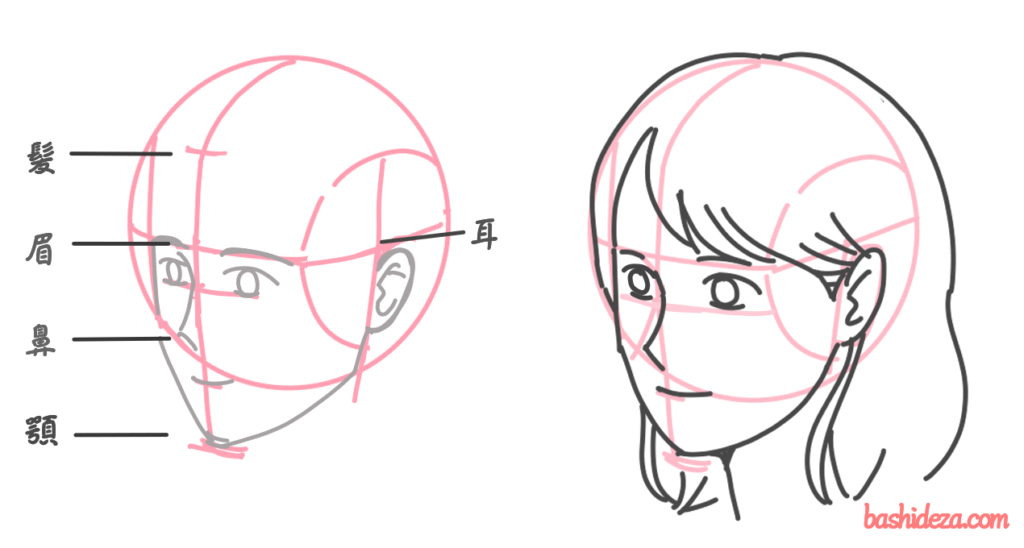

ただ、デフォルメキャラにそのまま落とし込むのは難しいかも

もちろんこのアタリのつけかたはデフォルメキャラにも共通のもので、アメコミキャラやいかつめのキャラを描くならそのままでもしっくりきそう。

けど「絵柄的にそんないかつい骨格のキャラ描かないしなあ……」「描きたい絵柄に落とし込めないよ」となって、自分はしばし試行錯誤していた。

日本のアニメキャラやマンガキャラを描きたい場合、デフォルメキャラに特化したアタリの講座や書籍を併用するのがよさそう。

▽パルミーの『立体的な頭の描き方講座』には、アタリを使って描く方法が詳しく解説されています。

書籍だと『どんなポーズも描けるようになる! マンガキャラアタリ練習帳 マンガキャラを描こうシリーズ』。顔のアタリはそれほど詳しくは載っていないけど、美術解剖学を踏まえた上での全身のアタリの付け方がたくさんのポーズで解説されており、体系的に学べてかなりお得に感じました。

コンディションに左右されない安定した絵を描くためにアタリをつける

手癖で描いたり気分で描いたりすると、コンディションで顔が違ったりしがち。

「耳の位置ってどのへん? もっと後ろかな? もうちょっと前かな?」と確信もなく当てずっぽうで描いていては当然おかしくもなるし、日によって偶然上手く描けたり偶然上手く描けなかったりとムラも出てしまう。絵の仕上がりが不安定なせいで「下手になるのが怖い」と絵を描くのがおっくうになったり……。

正しくアタリをつけられるようになってからは、比較的ムラが少なく、安定してきた。出来が偶然に左右されなくなった。

もし「なんか変だな」というときも、すぐにどこがどうおかしいのかを把握して修正もできるようになった。「なんか分かんないけど絵が変になっちゃう。どこが変なのか分からないから直しても直しても直らない><」みたいなこともなくなった。

アタリはあくまでも補助線なので、作品として仕上げるならアタリのレイヤーを別に作ったり(デジタルの場合)、アタリの別紙をトレースしたりして使う(アナログの場合)。

恥ずかしながら自分も昔そうだったんだけど、シャシャッと十字にアタリを入れて汚い落描きを描いていると、なんとなく「おっ、なんか私の絵、プロっぽく見える〜!」みたいな感じに酔ってしまいがちだった。言うなれば昔の自分がやっていたのはファッションアタリであって、汚く見えるだけで意味がなかった。

だから「汚いし、アタリって必要? アタリって言いたいだけじゃん」みたいな印象を持つ人も多いんだと思う。

▽ルーミスの『やさしい人物画』は、アタリの本質を実感する上でとても良かった。

▽パルミーの『立体的な頭の描き方講座』や書籍も併用しました。