好きなマンガの絵を模写してもなんか下手になっちゃう……

アニメ絵をいまいち上手く模写できない。模写のコツってあるの?

と悩んでいる人向け【アニメ絵やマンガ絵を模写するときは①アタリをとる②隠れている部分も描く③トレースもしてみる】という記事。

自分が絵を描き始めた頃は、好きなマンガ絵の模写から入った。でもお手本はそこにあるのに自分で描いてみるとなんか違う、なんかおかしい……、なんか下手……。初心者の場合そこでくじけてしまいがち。

今は絵をそこそこ長く描いてきて、あまつさえ美大受験も経験してみて、「あの頃もこうやって描けばもっと描きやすかったし、もっと上達も早かったかもしれないし、もっと上手く楽しく描けたかもなあ……」と感じることがあるので、それについてのメモ。

描きやすく、上達しやすく、楽しい模写をするコツ

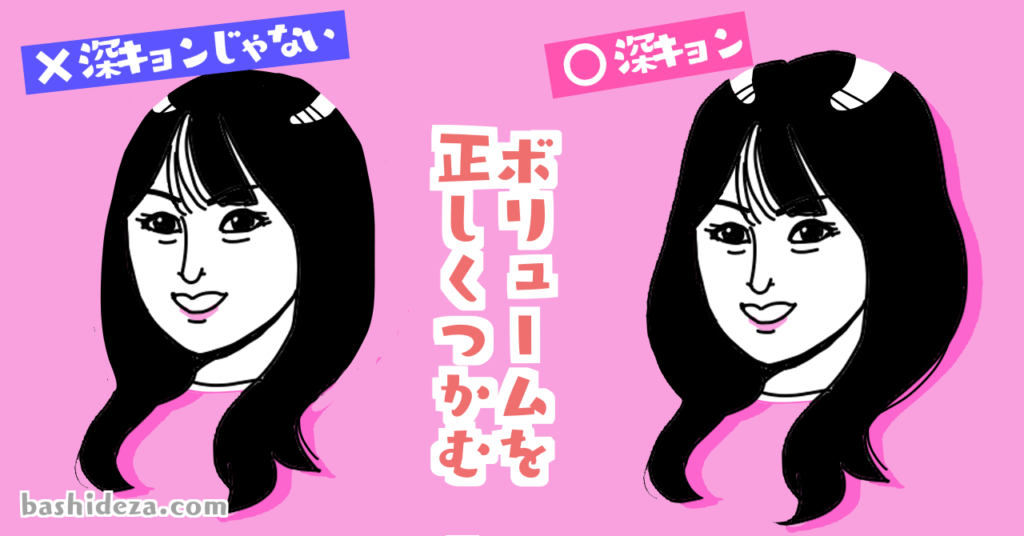

特に初心者の場合、キャラクターの髪型によって難易度が変化すると思う。なんとなく上手く描けるキャラとそうでないキャラが分かれたりする。髪型で視覚がごまかされてしまって、正しい対象物を見られなくなることが多いから。

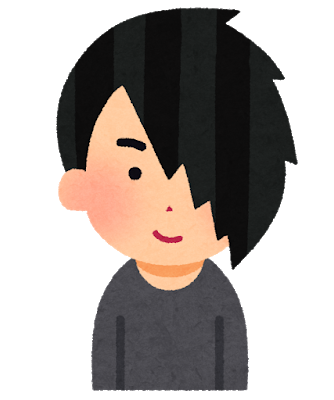

左向きは普通に描けるのに右向きを描くと後頭部がへこむとか、ポニーテールのキャラを描いたら頭蓋骨が肥大化してしまうとか、あとは片目が隠れているようなキャラだと、顔のバランスが分からなくなって収拾つかなくなるとか。かなりな作画崩壊を起こしつつも「自分では問題なく上手く描けている気がする」というのがこわいところ。

たとえば、いらすとやさんの「前髪が長い人のイラスト」を模写したいとする。

とてもシンプルで一見すると素人でも描きやすそうに感じる絵柄なのだけど、慣れない人が模写をしようとすると意外と難しい。

もちろん初心者でなくてもうっかりするとやってしまうことなのだけど、絵を描き慣れてくるとうっかりしないための描き方が分かってくるので未然に防げるようになる。

自分がさんざん作画崩壊をやらかしながら習得した「うっかりしないための描き方」はこんな感じ。

- アタリをとる

- 見えない部分も描く

- 髪は最後に描く(必ず頭蓋骨より大きくなる)

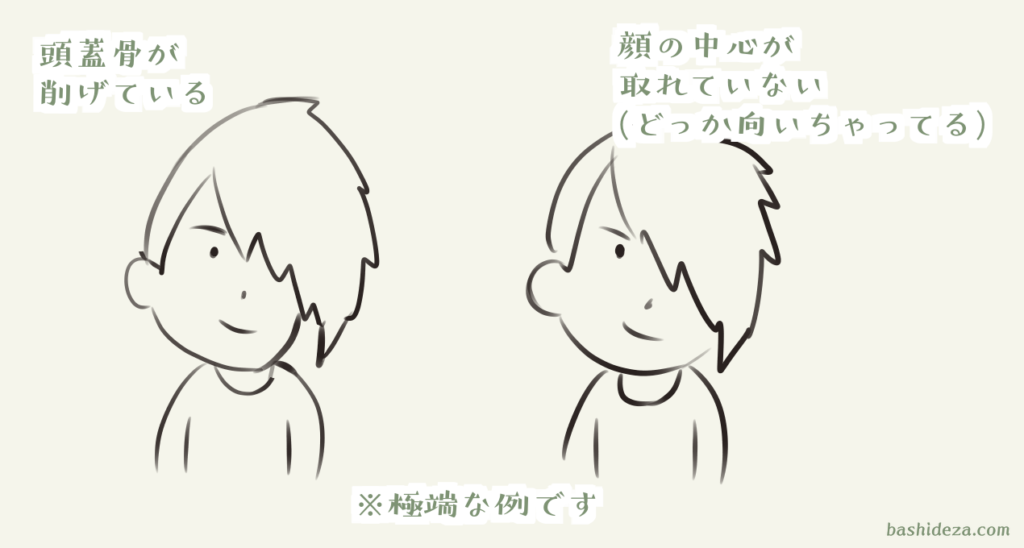

アタリをとる

「アタリ」なんていうと難しいし奥が深い話なのでここでは触れないけど、最小限で言うと、頭蓋骨の形とそれに合わせたパーツの位置を押さえるための補助線、という感じ。

デジタルで描いている人は下書きレイヤーを作ると思うけど、自分は描いていて「怪しくなってきたな」と感じたらもう一つ下書きレイヤーを作り、鮮やかめの色でアタリをとり直したりする。

アタリをとることで……

- 見えない部分(このキャラの場合は左目の位置)も把握でき、歪みやズレが起きにくい

- 「耳の上部と目が同じ高さ」などと細かい位置関係がはっきりして、より正しく模写ができる

- 頭蓋骨の大きさを把握することで、髪を自然なボリュームで描くことができる

隠れている部分も描く

髪で顔が隠れているキャラって、髪があることで描き手の視覚がごまかされてしまい、描いているうちに「これ髪をどかしたら目どうなってんの?」みたいになったりする。

また、このキャラの場合は左目が髪で隠れてしまうのだけど、下書き段階では隠れている左目も描くようにするとバランスが取りやすいように感じる。アタリをとるだけでも位置は把握できるけど、よりバランスが取りやすくなるということ。(あと、表情などの説得力も増す気がする。※これは私が「気がする」だけで根拠はないです。)

髪は最後に描く(必ず頭蓋骨より大きくなる)

そして髪は必ず頭蓋骨よりも大きくなる。当たり前のことなのだけど、描いているときはこれが分からなくなってしまう。

ジャンプ系のキャラのように髪の量や質がフサフサしていれば二回りかそれ以上大きくなるし、波平さんのように髪の量がほぼ頭蓋骨なキャラもいる。髪の量で印象がかなり変わる。

アニメ絵やマンガ絵って線が少なくシンプルに見えるので、「自分でも見ただけで簡単に描けそう」と思ってしまいがち。けれどいざ模写してみると「シンプル=簡単」ではないんだなということが分かる。

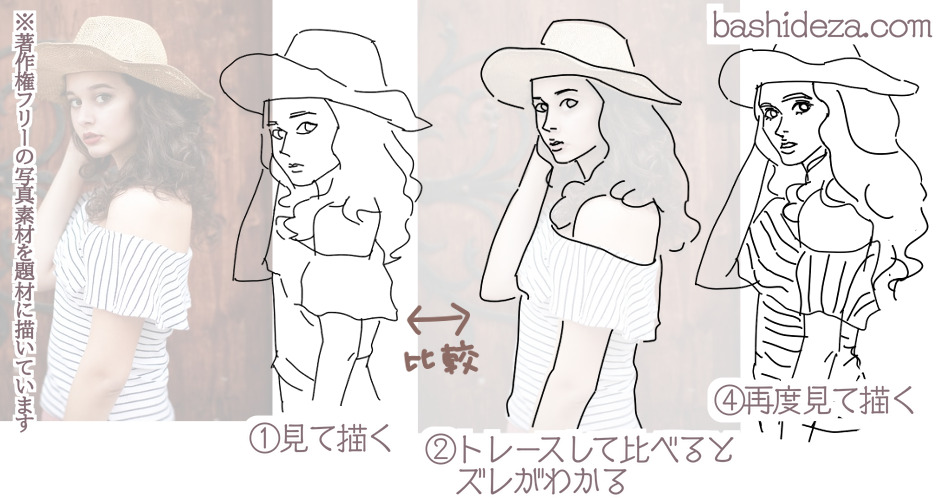

トレースして並べてみる

模写(お手本を見て描く)だけではどうしても自分のクセが分かりにくいので、私は平行してトレースをしている。トレースというのはお手本をなぞって描くこと。よく「トレースしても上手くならない」と言われるけど、やり方によっては効能があると考えている。

まず、トレースしてみると「意外と目と目の幅って広いんだな」とか「意外と髪ってふくらまして描いても大丈夫なんだな」「肩ってもっと大きく描いてよかったんだ」みたいな細かい部分の「勘どころ」が身体で実感できる。

※著作権のある画像をトレースしたものをSNSなどに投稿するとトレパクになるので、それはダメです。トレースは自分だけの練習として。

また、自分の場合は模写したものの隣にトレースしたものを並べて、比べてみる。

模写したものとトレースしたものを並べることで、骨格が全然とらえられていないことが分かる。お手本(写真)と自分が認識したものとはかなりズレがあるということが、まざまざと分かってしまう。

それを踏まえてもう一度模写すると、今度はだいぶ骨格がとらえやすくなったりする。

自分は無意識でつい左目を離し気味に描いてしまうクセ、鼻のアタリを長めにとってしまうクセがあるのだけど、これも模写とトレースを繰り返すうちに発見した。

デッサン本や美術解剖学の本の模写をしてみる

マンガ絵やアニメ絵の模写に慣れてきて「もっと上手く描いてみたい」と思ったらデッサン本や美術解剖学の本の模写をやってみると、「あっ! ここ進研ゼミでやったとこだ!」みたいになってより描くのが楽しくなる。

自分は『人物を描く基本 使える美術解剖図』を使っています。作例が好みなので。

美術解剖学の模写をしてからアニメ絵・マンガ絵の模写をすると、「ここってこういうふうにデフォルメされているんだ」というのも分かるし、「この漫画家さん、すごく上手いと思ってたけど肩のつき方がちょっとおかしいんだな」というのも見えるようになり、目が肥えてくる。

すると「自分はもっとこんなふうにデフォルメして描こう」「自分が描くときは肩のつき方を直して描こう」など、オリジナリティが生まれたり、画力が底上げされたりしてくる。

模写することは、やりようによってはムダにならない

「模写って画力アップに意味ないんじゃない?」と言われがちだけど、初心者のうちってまずは大好きなアニメ絵やマンガ絵を模写することから始まったりする。自分のことを思い出してみても、画力アップのためとかまったく考えていなくて、模写すること自体が楽しかった。作画崩壊起こしてようが楽しかった。そこからすべてが始まったし、あの楽しい経験がなかったらとっくに絵を描くのやめてると思う。

それに、すべての芸術は模倣から始まるとも言われている通り、最初から自分のオリジナルを生み出すことなんてできない。

だとすると、初心者のうちに楽しくワクワク模写したいほど好きなアニメ絵やマンガ絵があるってすごく幸せなことなんじゃないか?

自分は初心者20年目くらいになってきて、練習として模写することはあっても大好きな絵を模写してワクワクする感覚は薄れてしまった気がする。なのであまり小難しく考えず、楽しく模写したいときは模写しまくって、単に自己満足するだけというのを楽しむのが第一だと思う。

それでもし「ただ模写して描くだけでは満足できなくなってきた」「自分は上手く模写して描けていない気がする」みたいになったら、

- アタリをとる

- 見えない部分も描く

- トレースして並べてみる

- 美術解剖学の本も並行して模写してみる

初心者の次のステップとしては、こんな感じでやりようがあるかも? という記事でした。