なんでこんな下手な絵にいいねがいっぱいついてるの?

こんな下手な絵にいいねの数で負けて悔しい!

と思ってしまう人向け、【いいねの数って、あんまり絵の上手い下手は関係ないのでは? だからいいねの数で比べて気にする必要はないのでは?】という記事。

自分より下だと思っている相手が自分より評価をされていたら、カッとしたりモヤモヤしたりするのは当たり前のことだと思う。でもそれってたぶん、人間の抱く感情の中でいちばんしんどいものなんじゃないか。すごく平たく言ってしまうと、嫉妬に類する感情。

長いことネットで絵を描いてきた自分もいやというほど経験して、疲れ果てて、どうやったらこの感情に整理がつくのか考えてきた。そしてなんとなく折り合いはついた。それについて書きます。

※あくまでも、自分の場合はこう考えて折り合いをつけたという話です。

いいねは「良い」ではなく「好い」

まず、Twitterでのいいねって「上手いね!」という意味ではない、というのは誰しも心のどこかでは分かっていることだと思う。

その絵を見て「わかるー!」と感じたから、好みの絵だから、求めているテイストだから、好きなモチーフ(ファンアートなど)だから、響く何かがあったから、……などなど、つまりその人が「いい……!」と感じたもの、「良い」じゃなく「好い」。それが「いいね」なんじゃないだろうか。

Twitterの「いいね」はもともとは「favorite(お気に入り)」という名称だったし。

「上手いー!」というのも「いい……!」のうちの一つではあるけど、全てではない。

単純にインプレッション数が違うのかも

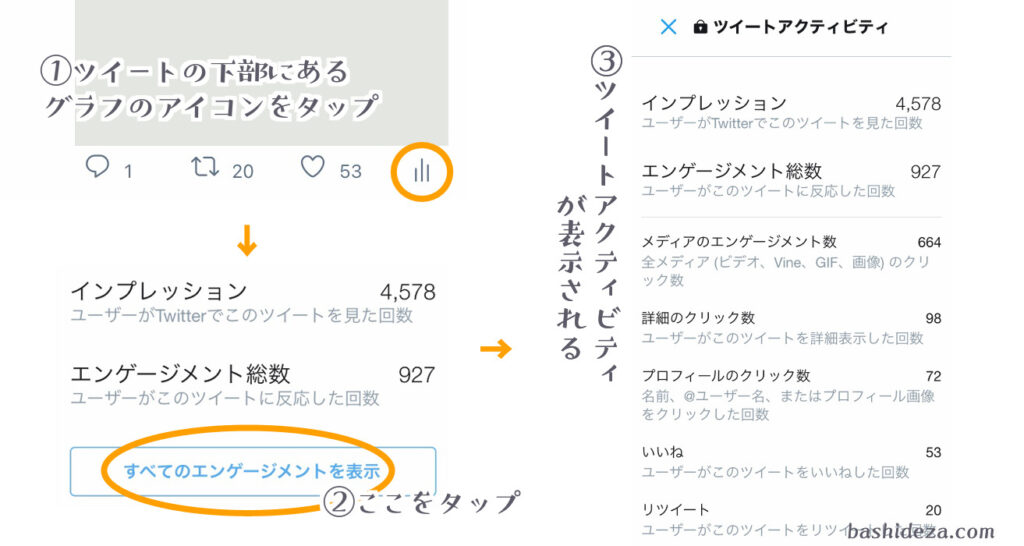

いいねを数で見てしまうとつかみどころがなく難しいけど、【ツイートアクティビティ】というTwitterの簡易な解析ツールを確認してみることで謎が解けることがある。

【ツイートアクティビティ】では自分のツイートの解析ができ、

- インプレッション数(ツイートを見られた総数)

- メディアエンゲージメント総数(イラストをクリックされた数)

- いいね数

- リツイート数

こんなことが分かるようになっている。

これけっこうおもしろくて、例えば「前回よりいいねが10分の1しかない! どうして!? 下手になったのかな? フォロワーに嫌われたのかな?」ということがあったとする。そんなときツイートアクティビティを確認してみると「単にインプレッション数が少ないだけだった」みたいなことが多い。

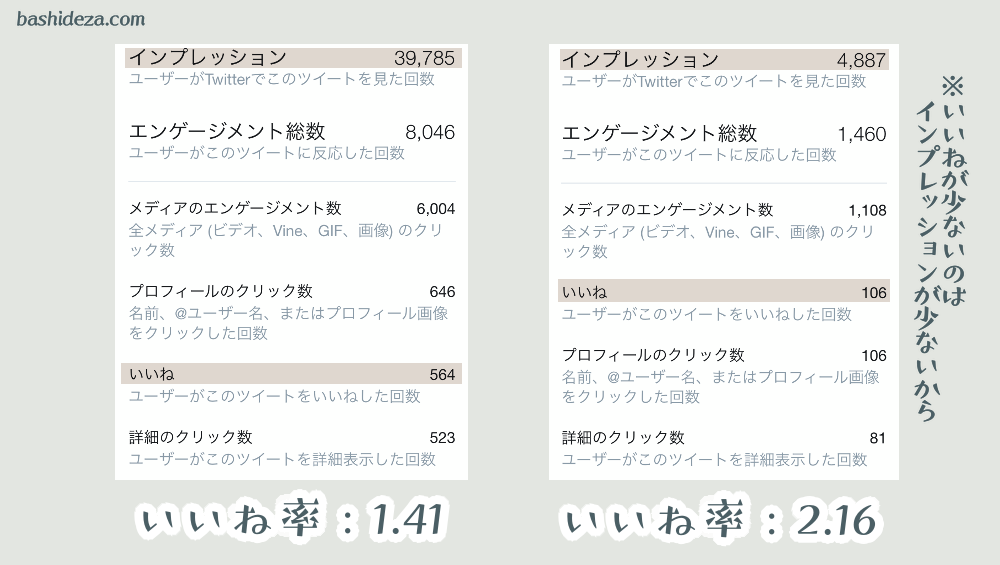

これは私のデータだけど「いいねが5分の1に減ってる! けどよく見たらインプレッションが少ないだけだったわ」の例。

アップのタイミングとか、影響力のある人がいいねやRTをしてくれたりとか、ハッシュタグをつけていて「話題タブ」の上のほうに表示されたりとか、ちょっとしたことでインプレッション数は乱高下する。それによっていいね数も乱高下する。

なので「何でこの人私の5倍もいいねがついてるの!?」と思うと心穏やかではいられないかもしれないけど、単にインプレッションが5倍以上あるのかもしれないです。いいねの「数」なんてそんなもの。

Twitterはコミュニケーションツールである

また、Twitterは採点や評価をしてもらう場ではなく、ただのコミュニケーションの場。

コミュニケーションというのは「伝える」という意味なので、基本は一方通行。

絵描きが絵を描いて、Twitterに載せる。(伝える)

絵を見た人が、「いい……!」と感じていいねを押す。(伝える)

それだけの話。ときどきそれが交差するだけの話。

人は他人の絵にさほど興味ない

だったらなるべくたくさんの人に「いい……!」と感じてほしい、と思うのが人情だけど、"基本的に、人は他人の絵にさほど興味ない"ということを我々はつい忘れがち。

これは人それぞれだから何とも言えないけど、他人の絵に興味を持つのって、

- すっっっっっっごく上手い

- 自分の好きなジャンルやキャラのファンアート、二次創作である

- 交流があって好意を抱いている相手が描いたものである

- 時事ネタやあるあるを昇華して作品にしていて、感情(喜怒哀楽)が動かされる

- 目新しい技術が使われていて興味を惹かれる(絵描きの場合)

- まわりみんながもてはやしている

みたいな感じではなかろうか。

交流をすることで自分と自分の絵に興味を持ってもらうことはできるかも

このうちの3は、特に同じジャンルの狭いクラスタ内などの場合、いいねの数の違いとなって可視化されることもあるかもしれない。また、それを「下手なのになんでいいねが多いの? いいね欲しさですりよりしてるの?」と悪いほうへ考えてしまう人もいるだろう。

でも交流してお互いを知ったことをきっかけに、絵に興味を持ってもらえることって確かにあると思う。むしろコミュニケーションツールのSNSにおいて、ごく自然なことだとも言える。

その絵は本当に、自分よりも下手なのか?

自分の絵は自分が思っているほど上手くないのかも。

人には誰でも【優越の錯覚】というものがあって、誰しも自分の実力を実際より高く見積もる傾向がある。これは社会心理学でもよく話題にされる。

経済学者がアメリカの高校生を調査したところ、自分を平均以下だと考えるのは5%以下で、ほとんどの生徒が「自分は平均以上である」と回答したとのこと。全員が平均以上なわけがないので、知らず知らず自分の能力を過大評価しているということになる。

特に自分の得意なことならばなおさらバイアスがかかる。

ただこれは人間誰しも持っている錯覚で、むしろこれがないと心の健康上よろしくない。みんな自分を過大評価して気持ちよく生きていて、人ってそういうものなのだ。

他人の芸を見て、あいつは下手だなと思ったら、そいつは自分と同じくらい。

同じくらいだなと思ったら、かなり上。

うまいなあと感じたら、とてつもなく先へ行っているもんだ。

古今亭志ん生

ただ、なにか芸事をする場合には、そこのところをわかっていないとおごって失敗するよ、というのが志ん生師匠のお言葉なんだと思う。

この言葉が単なる戒めではなく実際に実験でも明らかになっている脳のクセなんだと知ってから、自分はかなり楽になった。

「私より下手なくせに!」とムカムカきそうになったら「ってことは、まわりから見れば私と同じくらいなんだろうな」と思えばスッと冷静になれる。

また年齢が若いほど(年齢だけが要件ではないけど)、自分を他の人と比べて特別だと思いたがる【自己特別視】の傾向があるのだそうだ。

その自惚れは大きな原動力にはなるけど、早めに自分の思う自己像と現実をすり合わせておく方が、正しい努力をしやすくなる。

つまり、「自分は思ってるほど絵が上手く描けてないんだな、羨んでないで人からいいところを吸収して練習しよう!」と気づけるってこと。

自分の場合、むしろそこからやっと一歩が始まった気さえする。(30歳すぎて)

その絵の良さに気づけてないだけなのかも

「こんな下手な絵になんでいいねがいっぱいつくの?」という疑問を持つ時点で、その絵を「下手だ」と断定してしまっているのも問題かもしれない。

絵の上手さというのはひとつではないからだ。

流行っている漫画を見ても分かる通り、構図、色彩、描きこみの細かさ、その絵が表している世界、人物の表情、光の表現、流行り……絵の要素というのは、それはもう多岐に渡る。

自分の母親は絵に疎い人だけど、いわゆる【ヘタウマ】でブレイクしているイラストを見ると「どうしてこんな絵が流行っているの?」と疑問に思うようだ。

しかしいわゆる【ヘタウマ】作品というのは「こんな線は技術で狙って描けるもんじゃないよな」とか「このへんを描くのがんばったんだろうな」「ワンパターンだけど、きっとこの色合いが好きなんだろう。この人の味になってる」とか、ハッとさせられることも多い。

単に「下手くそ」と感じる絵にも、自分には分からない「良さ」があるのかもしれない。

絵柄には流行りもあるから、「なんだこれへんちくりんだな」と感じたその絵も、自分の知らない流行なのかもしれない。自分が流行を知らないだけ、もしくはそれを好きじゃないだけかもしれない。

自分の場合、ある程度年齢を重ねたことで「私には分からないだけで若い世代には人気なのかもしれない。世代によって価値観は全然違うからな……」というふうに、あきらめ混じりの謙虚さを持てるようになってきた。

他人のいいねの数に悔しくなったら

自分も日々ブレる気持ちを調整しているのだけど、そのときにポイントとして使っているのはこんなことたち。

- いいねは「良い」ではなく「好い」

- 「きっとインプレッション数が多いんだ!」と考えてみる

- 人は他人に興味はない。なのでコミュニケーションしてみる

- 「自分の絵は本当にその人よりも上手いのか?」と考えてみる

- 「絵の良さ」のバリエーションを広げてみる

そもそも、審査員でもプロでもないTwitter民のいいねを「絵への評価」として気にするって、あまり意味があることには思えない。

もしもきちんと【評価】がほしいということであれば、コンペティションやコンクールに出品したり、添削サービスなどを受けることもできる。